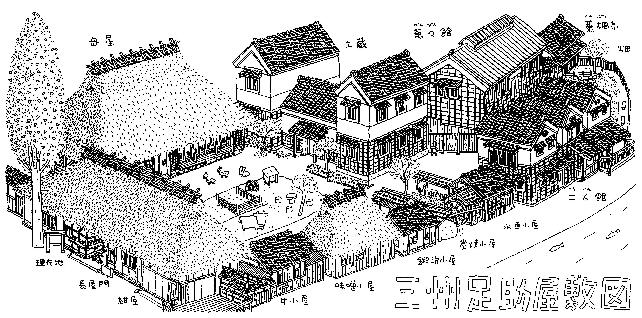

■三州足助屋敷

所在地:愛知県豊田市足助

「ものが豊かになるにつれて、私たちは大地の恵みを忘れ、同時に、自分に必要なものは自分でつくるという生活も忘れてしまいました。ここ三州足助屋敷は、明治時代の足助地方の豪農邸をモデルに新築し、私たちの周りから消えていった、機織り・炭焼き・紙漉き等多くの手仕事を復活・再現し、将来に伝えていこうとする施設です。」(入口長屋門前案内板より<作図:柄澤照文氏>)

<三州足助屋敷ホームページhttp://www.asuke.aitai.ne.jp/~yashiki/>

三州足助屋敷本館

規模:木造一部2階建 延床面積752㎡

第13回中部建築賞受賞新建築誌

1980年9月号掲載 建築ジャーナル2003年1月号掲載他

1980年に本館開館。三州足助屋敷は山村の生きた生活を実演展示し、それに相応しい形態として、明治の豪農の屋敷をイメージし、再現的に新築された長屋門、母屋、土蔵、その他作小屋等で構成される。開館当時から町おこし施設として注目を浴び、公共の施設としては珍しく独立採算で運営を行っている数少ない博物館施設である。当初は老人達の「生き甲斐工房」とも仮称していたように、現代の高齢化社会を見据えた、先駆的な施設でもあった。前職時代、建築家・浦辺鎮太郎(故人)のもとで当初から担当して以来、建築そのものに対する考え方の原点ともなり屋敷そのもの以外に、公民館、農業者トレーニングセンター、百年草など、町とのつながりの起点ともなった施設である。

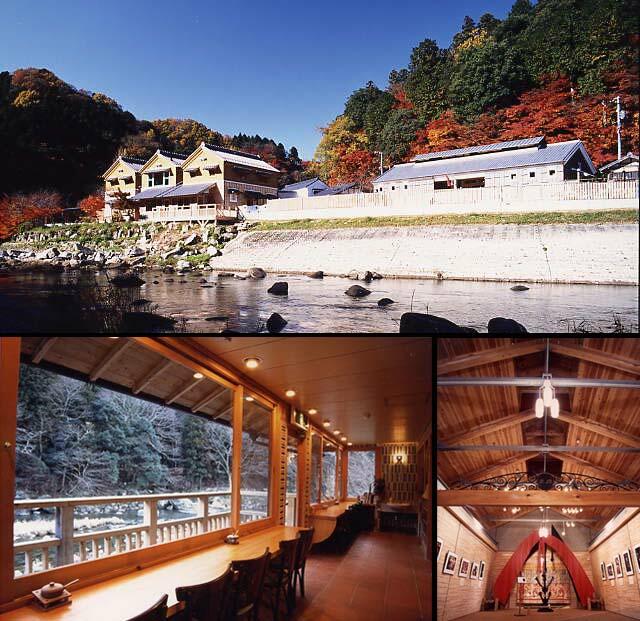

三州足助屋敷あねっくす

所在地:愛知県豊田市足助

規模:萬々館/RC+木造地階~1階建 延床面積436㎡ 工人館/木造2階建 延床面積323㎡

建築ジャーナル2003年1月号掲載他

三州足助屋敷あねっくすは、開館20周年の記念事業として、本館の東側に、萬々館(企画展示室)、工人館(実演展示他)の施設を増築した。単に施設の設計のみならず、企画構想から運営まで含めて参画し、外構整備(展示畑他)、家具、サイン、既設の建物を豆腐工房やゲストハウスの改修等、全体施設拡充のための計画を行った。

<写真撮影:井土英世志氏>

■マンリン書店「蔵の中ギャラリー」

所在地:愛知県豊田市足助 規模:木造平屋改修

建築と社会誌1997年9月号掲載 別冊太陽<古民家再生術Ⅲ 住み継ぐ家>掲載他

サイン/鍛フォージワークス製作

http://www9.ocn.ne.jp/~tfw/

第4回愛知県まちなみ建築賞受賞

<愛知まちなみ建築賞講評より抜粋>

足助の町並みの特徴は、妻入りの蔵造りの建物と平入りの塗籠めの商家が、混在していることである。マンリン小路はマンリン書店の東側の路地で、白壁と板壁で囲まれている。こうした足助からの久々の町づくりのたよりである。マンリン書店「蔵の中ギャラリー」は、間口6m、奥行き約40mの細長い敷地の中の一番奥の土蔵をギャラリーとして改造したものである。このことにより、表通りから書店、サロン、ギャラリーと三つの性格の異なる文化空間が並ぶこととなった。町並みは、人々がそこで生活し、使い切ってこそ価値が高まる。その意味で住まい手が古い土蔵を改造し、新しい生命を吹き込んだことをまず評価したいし、足助の町なかに特色ある空間を作ることができている。

足助の町並みの中にあって、マンリン小路、今までも、見所の一つであった。しかし、これまでのマンリン小路は、町を訪れた人が、静かな町並み空間を見る場所でしかなかった。今回の改造により、マンリン小路からの新しい出入口が加わり、この小路にこれまで以上に人を引き込むことができ、マンリン小路に性格を与えることができた。

建築の設計は出入口をつけ加えた程度で外観にはあまり手をふれていないこと、内部空間は蔵造りという性格を生かし手堅くまとめられており、好感がもてる。 (名古屋市立大学教授 瀬口哲夫)

旧足助町の町並みでもっとも知名度のある「マンリン小路」名前の由来でもあるマンリン書店の改修を永年に渡って続けてきたものである。1985年書店の改修とサロンを増築したことに始まり、その後、ギャラリーなどを追加改修し続けている。サロン完成時は書店の展示以外にコンサート等を度々開催し、「蔵の中ギャラリー」の完成以降、美味しい珈琲とオーナー姉妹による洗練された本、花飾り、企画展示等でこの町並みの中で群を抜いた集客力を誇っている。

<マンリン書店蔵の中ギャラリー http://www.no-9.net/kuranonaka>

■豊田市福祉センター百年草(旧称:足助町福祉センター百年草)

所在地:愛知県豊田市足助 規模:RC造一部木造3階建 延床面積2,467㎡

第1回愛知まちなみ建築賞大賞受賞

(http://www.pref.aichi.jp/koen/keikan/machiken1.7/machiken1-1.htm)

第25回中部建築賞受賞

新建築誌1993年5月号掲載 建築設計資料54「公共の宿」掲載 他

老人福祉施設でありながら町営の宿泊施設も兼ね備える建物である。緩やかに過疎の進む町にとってお座なりな施設計画は許されない。老人の施設とはいえ、若者も十分集える場所とすべく計画された。補助金事業とは言え、素朴で美味しい本格的なフランス料理のレストランや10室全部異なる宿泊室などに工夫を凝らして、老人福祉施設にとどまらない施設内容、運営を行っている。(前職時代)

<百年草ホームページhttp://www.mirai.ne.jp/~asuke/100y/100y.html>

■三越倉敷川館

所在地:岡山県倉敷市 規模:RC造、木造一部S造2階 延床面積:928㎡

第3回倉敷市文化賞受賞

新建築誌1994年4月号掲載 日経ストアデザイン誌1993年9月号掲載

職時代15年に渡って、町並みの修景工事を担当していた倉敷川畔重要伝統的建造物群保存地区内(国指定)に新築した商業施設である。正面は地区に配慮した本物の伝統建築とし、後ろにある建物は伝統を意識しながら、路地を設けることで、商業施設と接する部分を拡大し、間口が狭く奥行きの深い敷地を克服すべく計画している。(前職時代)

■O氏住宅

所在地:京都府長岡京市 規模:RC造地下2階建 延床面積:178㎡

質実をコンセプトに既存のプレハブ住宅を、2世帯住宅として建て替えた。高気密、高断熱が主流な世の中に反するように、内外装ともほとんどがコンクリート打放仕上である。しかし、鉄筋コンクリート造は防火性能や耐震性に対して、安心感が得られると共に、結露も嫌な新築のにおいもせず、施主の人柄にも沿った質実な建物となった。ご主人に金ヶ原の「泥舟」と揶揄のような命名をされ、まじめに喜んでいただけた。コストを押さえながら、請け負った旭建設の企業努力に感謝したい。

■嵯峨住宅

所在地:京都府京都市 規模:木造2階建 延床面積:127㎡

京都嵯峨野の清涼寺の門前に建つ古い町家は先代からの借家で父への思いも込めて施主は保存を要望され、借家人である草木染・手織作家である大口キミヨさんのアトリエ兼住宅として改修を行った。元々は2軒の借家であったが、京都市のファンドの補助を受けて、施主とこの手織作家のに新しい昨日を持たせる事ができた。

<草木染めと手織の世界:Kimiyo Ohkuchi>http://www.digi-hound.com/orihime/